Interviewer: Herr Reime, immer mehr Plattformen werben mit lukrativen KI-Investitionen schon ab 250 Euro. Was halten Sie aus rechtlicher Sicht davon?

RA Reime: Solche Angebote klingen oft verlockend, insbesondere weil sie suggerieren, dass man mit einer geringen Einstiegssumme an einer hochprofitablen Zukunftstechnologie teilhaben kann. Aber genau hier liegt die Gefahr: Viele dieser Plattformen operieren ohne die nötigen Lizenzen, und Anleger laufen Gefahr, ihr Geld zu verlieren. Der Anlegerschutz wird dabei häufig mit Füßen getreten.

Interviewer: Worauf sollten Anleger achten, bevor sie ihr Geld investieren?

RA Reime: Der erste Schritt ist immer, die Plattform auf ihre Zulassung durch die BaFin oder andere europäische Aufsichtsbehörden zu überprüfen. Seriöse Anbieter haben eine offizielle Lizenz, die sie auf ihrer Website angeben müssen. Auch sollten Anleger die Allgemeinen Geschäftsbedingungen genau lesen – insbesondere die Abschnitte zu Gebühren, Auszahlungsbedingungen und möglichen Risiken.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, keine unrealistischen Versprechen zu glauben. Wenn Renditen von 20 Prozent oder mehr „garantiert“ werden, sollte man hellhörig werden. Solche Versprechen sind meist ein klares Warnsignal für unseriöse Angebote.

Interviewer: Viele Plattformen locken mit dem Argument, dass künstliche Intelligenz die „Zukunft“ sei. Ist das kein gutes Verkaufsargument?

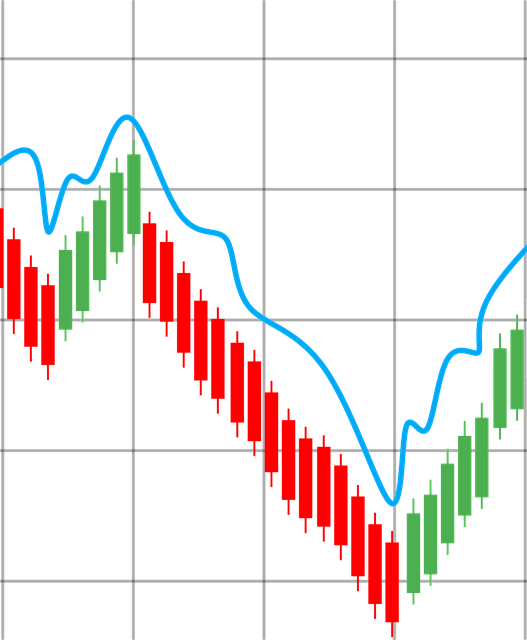

RA Reime: Natürlich ist die KI-Branche vielversprechend, aber das macht sie nicht automatisch zu einer sicheren Investition. Gerade im Bereich von Technologien wie KI ist der Markt äußerst volatil, und das Risiko von Verlusten ist hoch. Unseriöse Anbieter nutzen den Hype um KI, um Anleger in hochriskante oder sogar betrügerische Produkte zu locken.

Interviewer: Gibt es rechtliche Fallstricke, die Anleger kennen sollten?

RA Reime: Ja, viele solcher Plattformen operieren im Graubereich oder außerhalb regulierter Märkte. Oft sind sie in Offshore-Ländern registriert, was es extrem schwierig macht, bei Problemen rechtlich vorzugehen. Ein weiteres Problem sind sogenannte „Einzahlungsboni“, die an Bedingungen geknüpft sind. Solche Boni machen es fast unmöglich, das eingezahlte Geld wieder auszahlen zu lassen, weil sie an hohe Umsätze oder Mindesthandelsvolumen gekoppelt sind.

Interviewer: Wie sieht es mit dem Schutz der Anleger aus, wenn eine Plattform sich als betrügerisch herausstellt?

RA Reime: Leider sind die Chancen, das investierte Geld zurückzubekommen, oft gering, wenn die Plattform ihren Sitz in einem nicht regulierten Land hat. Deshalb sollte man unbedingt vermeiden, hohe Beträge oder sensible Daten wie Passkopien oder Bankverbindungen unbedarft weiterzugeben. Wer betroffen ist, sollte sich jedoch sofort rechtliche Hilfe suchen, um mögliche Wege zur Rückholung der Gelder zu prüfen.

Interviewer: Was raten Sie Anlegern, die ernsthaft in KI investieren wollen?

RA Reime: Mein Rat ist, ausschließlich über anerkannte und regulierte Plattformen zu investieren. Diese bieten oft Fonds oder Aktien an, die in KI-Unternehmen investieren. Anleger sollten sich außerdem umfassend über das Unternehmen informieren und nie mehr investieren, als sie bereit sind zu verlieren.

Zudem empfehle ich, nicht blindlings auf Werbung oder Erfahrungsberichte auf Plattformen zu vertrauen. Viele positive Bewertungen sind gekauft oder gefälscht.

Interviewer: Zum Abschluss: Wie können sich Anleger vor unseriösen Angeboten schützen?

RA Reime: Eine gute Faustregel lautet: Wenn ein Angebot zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es das meistens auch. Anleger sollten außerdem regelmäßig die Warnmeldungen der BaFin prüfen, denn hier werden dubiose Anbieter aufgelistet. Und zu guter Letzt: Im Zweifel lieber einen Experten oder eine Fachanwältin hinzuziehen, bevor man investiert – das kann einem im Nachhinein viel Ärger ersparen.

Interviewer: Vielen Dank, Herr Reime, für Ihre wertvollen Einblicke und praktischen Tipps!

RA Reime: Sehr gerne. Ich hoffe, dass solche Informationen dazu beitragen, Anleger vor den Risiken unseriöser Angebote zu schützen.