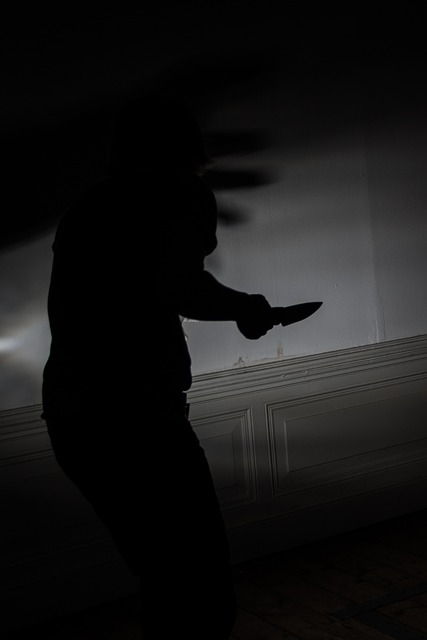

Der sächsische Kriminalitätsforscher Frank Asbrock, Direktor des Zentrums für kriminologische Forschung, hat sich kritisch zu aktuellen Maßnahmen wie Messerverboten auf Weihnachtsmärkten und verschärften Grenzkontrollen geäußert. In einem Interview mit dem MDR erklärte er, dass diese Maßnahmen weniger eine Reaktion auf eine tatsächliche Zunahme von Kriminalität seien, sondern vielmehr darauf abzielten, das subjektive Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu adressieren. „Die Politik versucht, mit solchen Symbolmaßnahmen Handlungsfähigkeit zu demonstrieren, doch diese tragen oft mehr zur Verunsicherung als zur Problemlösung bei“, sagte Asbrock.

Wahrnehmung und Realität: Kriminalität ist langfristig rückläufig

Asbrock betonte, dass die Kriminalität in Deutschland über die letzten 20 bis 30 Jahre, trotz gelegentlicher Schwankungen, insgesamt rückläufig sei. Doch die öffentliche Wahrnehmung werde durch medienwirksame Vorfälle und aktionistische politische Maßnahmen oft verzerrt. „Die Menschen nehmen an, dass Kriminalität zunimmt, wenn solche Maßnahmen öffentlich stark thematisiert werden. Das steht jedoch im Widerspruch zu den langfristigen Entwicklungen in der Kriminalstatistik“, so der Forscher.

Er verwies darauf, dass kurzfristige Maßnahmen wie Messerverbote oder verstärkte Kontrollen häufig das Gefühl vermitteln, die Sicherheitslage sei dramatisch verschärft. Dies könne jedoch dazu führen, dass Ängste in der Bevölkerung geschürt werden, anstatt das Vertrauen in eine langfristig stabile Sicherheitslage zu stärken. „Es entsteht ein Teufelskreis: Mehr Sicherheitsmaßnahmen erzeugen das Gefühl von größerer Bedrohung, was wiederum weitere Maßnahmen nach sich zieht.“

Kritik an Symbolpolitik: Nachhaltige Ansätze fehlen

Der Kriminalitätsforscher warnte vor der Gefahr, dass solche Maßnahmen vor allem symbolischen Charakter haben und keine nachhaltigen Lösungen bieten. „Populistische Schnellschüsse wie Messerverbote auf Weihnachtsmärkten mögen kurzfristig beruhigend wirken, greifen jedoch die tieferliegenden Ursachen von Unsicherheit und Kriminalität nicht an“, erklärte Asbrock. Stattdessen müssten langfristige Strategien in den Fokus rücken, die Kriminalität präventiv entgegenwirken und gesellschaftliche Zusammenhänge stärker berücksichtigen.

Ein zentraler Ansatzpunkt sei etwa die gezielte Förderung von Präventionsarbeit und die Schaffung eines breiteren öffentlichen Verständnisses für die realen Hintergründe von Kriminalität. Asbrock sieht hier eine Aufgabe für die Politik, Medien und Wissenschaft, die Bevölkerung umfassend zu informieren, anstatt durch symbolische Maßnahmen den Eindruck einer eskalierenden Sicherheitslage zu verstärken.

Folgen für das Vertrauen in die Politik

Laut Asbrock besteht die Gefahr, dass derartige Symbolpolitik langfristig das Vertrauen in die Fähigkeit des Staates, Kriminalität wirksam zu bekämpfen, untergräbt. „Wenn die Bevölkerung merkt, dass solche Maßnahmen keine nachhaltigen Effekte haben, schwindet das Vertrauen in die Politik. Das kann dazu führen, dass sich Menschen von staatlichen Institutionen abwenden und sich populistischen Strömungen zuwenden“, warnte er.

Der Wissenschaftler plädierte für eine umfassendere gesellschaftliche Diskussion über Sicherheit, Kriminalitätsbekämpfung und die tatsächlichen Ursachen von Unsicherheit. Dabei müssten wissenschaftliche Erkenntnisse und langfristige Strategien im Mittelpunkt stehen, um populistischen Reflexen entgegenzuwirken. „Sicherheit darf nicht zur Bühne für politische Inszenierungen werden. Sie erfordert einen kühlen Kopf und nachhaltige Lösungen“, so Asbrock abschließend.