Weltweit – und auch in Deutschland – werden sowohl Menschen als auch Tieren zu oft Antibiotika verabreicht. In der Tierhaltung werden häufig nicht nur einzeln betroffene Tiere, sondern ganze Tierbestände behandelt – oft mehrmals bis zur Schlachtung. Experten kritisieren seit Jahren die Vielzahl an fehlerhaften Anwendungen, z.B. falsche Dosierung, falsche Behandlungsdauer und Antibiotikaeinsatz, der durch bessere Haltungsbedingungen vermeidbar wäre. Der übermäßige Einsatz von Antibiotika hat zu einer massiven Ausbreitung von resistenten Bakterien geführt.

Denn die Erreger versuchen, sich gegen Antibiotika zu wehren. Meist gelingt ihnen das nicht. Manchmal schaffen sie es aber, sogenannte Resistenzen zu bilden, d.h. Mechanismen zu entwickeln, die dafür sorgen, dass ein Antibiotikum sie nicht zerstört.

Das kann zu einem ernsten Gesundheitsrisiko für Mensch und Tier werden: Denn Erkrankungen, die durch resistente Keime verursacht werden, sind deutlich schwieriger und teilweise gar nicht mehr zu behandeln. Wenn nur noch wenige oder keine Antibiotika wirken, kann eine bakterielle Infektion schnell zu einem Notfall werden. So sterben jährlich EU-weit rund 33.000 Menschen an Infektionen mit resistenten Keimen, in Deutschland sind es ca. 2400 Todesfälle pro Jahr.

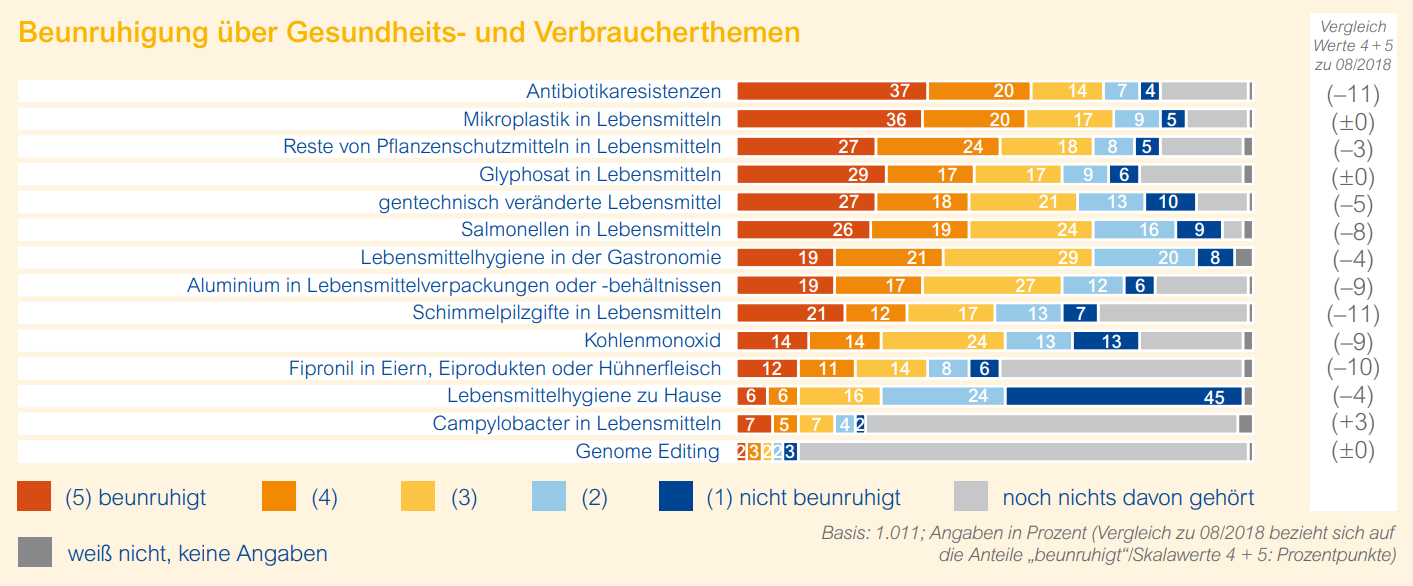

Der Verbrauchermonitor des Bundesinstituts für Risikobewertung zeigt, dass rund 57 Prozent der Verbraucher über Antibiotikaresistenzen besorgt sind. Es ist das Gesundheitsthema, das die Verbraucher am stärksten beunruhigt.

Risiken von Antibiotika in der Tierhaltung

Auch in deutschen Tierställen sind resistente Bakterien weit verbreitet. Und: Sie gelangen über Lüftungsanlagen in den Ställen in die Umwelt. Noch in 350 Metern Abstand konnten sie in der Luft nachgewiesen werden und 500 Meter vom Stall auf dem Boden. Auch auf Gemüse wurden schon resistente Bakterien gefunden, die mit Gülle auf die Felder gelangen können.

Tiergesundheit ist ein wichtiges Ziel in der Landwirtschaft – sowohl aus ethischen als auch finanziellen Gründen. Krankheitsvorsorge spielt dabei eine große Rolle:

Tiere sollten so gehalten werden, dass Krankheitsausbrüche möglichst vermieden werden. Antibiotika dürfen in der landwirtschaftlichen Tierhaltung nicht vorbeugend, sondern nur zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt werden.

Dass dies nicht immer befolgt wurde, zeigt eine Studie zur Masthühnerhaltung in NRW (aus dem Jahr 2011). Danach wurden rund 92 Prozent der erfassten Tiere mit Antibiotika behandelt. In Niedersachsen (ebenfalls 2011) konnte bei 83 Prozent der Masthuhnbetriebe, 92 Prozent der Putenaufzucht- und -Mastbetriebe, 77 Prozent der Mastschweinbetriebe und allen Kälbermastbetrieben der Einsatz von Antibiotika festgestellt werden.

Inzwischen hat sich die Situation immerhin verbessert: Während im Jahr 2011 noch 1706 Tonnen Antibiotika in der Tiermedizin verabreicht wurden, hat sich der Einsatz bis 2019 deutlich auf 670 Tonnen verringert. Zum Vergleich: In der Humanmedizin werden jährlich zwischen 700 und 800 Tonnen Antibiotika bundesweit über öffentliche Apotheken und Kliniken abgegeben.

Resistente Keime und Rückstände von Antibiotika auch bei Lebensmitteln möglich

Landwirte müssen eine bestimmte Zeit warten, bis die Tiere nach Krankheit und deren Behandlung geschlachtet bzw. die Milch und Eier verkauft werden dürfen. Deshalb kommt es sehr selten vor, dass die gesetzlich festgelegten Höchstmengen an Antibiotika-Rückständen in Lebensmitteln überschritten werden. Die zuständigen Bundesbehörden sehen daher kein gesundheitliches Risiko für Verbraucher durch Antibiotikarückstände in Lebensmitteln.

Problematisch sind vielmehr die resistenten Bakterien. Denn diese können bei Kontakten mit Tieren direkt auf Menschen übertragen werden und auch eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist möglich. Darüber hinaus können resistente Keime Lebensmittel verunreinigen: Wenn es bei der Schlachtung oder in den Verarbeitungsbetrieben Hygienemängel gibt, können Bakterien auf Fleisch und Wurst sowie in Milch gelangen. Werden diese Produkte anschließend nicht ausreichend erhitzt, besteht die Gefahr, dass resistente Keime durch Nahrungsmittel in den Körper gelangen.

Einsatz von Antibiotika reduzieren: Was Tierhalter tun können

Die Gesundheit der Tiere muss aus Sicht der Verbraucherzentrale für alle Tierhalter und Tierärzte oberstes Ziel sein.

- Tiergerechte Haltungsbedingungen mit beispielsweise kontrolliertem Stallklima (u.a. Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Konzentration schädlicher Gase),

- mehr Platz für die Tiere,

- gute Hygiene – einschließlich sauberem Trinkwasser – und

- regelmäßige tierärztliche Kontrollen

tragen zu einem starken Immunsystem der Tiere bei und verringern die Anfälligkeit für Krankheiten. Dadurch kann der Einsatz von Antibiotika erheblich gesenkt werden. Zusätzlich lässt sich das Risiko, Krankheiten einzuschleppen und damit die Menge der eingesetzten Tierarzneimittel durch vorausschauende Planung reduzieren: Indem von möglichst wenigen Betrieben Tiere zugekauft werden und diese Betriebe sorgfältig ausgewählt werden.

Auch die Auswahl der Tierrassen ist entscheidend: Tiere aus Hochleistungsrassen, die etwa so gezüchtet sind, dass sie besonders viel Milch geben oder in kurzer Zeit sehr viel Fleisch ansetzen, sind besonders krankheitsanfällig. Landwirte, die stattdessen robuste Rassen halten, kommen in der Regel mit deutlich weniger oder sogar ganz ohne Antibiotika aus.

Was können Verbraucher gegen die Ausbreitung resistenter Keime tun?

Als Verbraucher können Sie mit dem Kauf von Biofleisch, Biomilch und Bioeiern zur Verringerung des Antibiotikaeinsatzes beitragen: Denn die ökologische Tierhaltung ist deutlich weniger leistungsorientiert und damit schonender für die Tiere, so dass sie seltener mit Antibiotika behandelt werden als Tiere in der konventionellen Landwirtschaft.

Die EU-Rechtsvorschriften zum Ökologischen Landbau begrenzen den Antibiotikaeinsatz stark. Einige Biolandwirte verzichten außerdem bewusst auf den Einsatz bestimmter Wirkstoffe, die für die medizinische Behandlung von Menschen besonders wichtig sind (Reserve-Antibiotika). Aus diesen Gründen werden in Ökobetrieben und Bio-Lebensmitteln kaum antibiotikaresistente Keime nachgewiesen.

Auch andere extensive – also weniger intensive, auf hohe Leistung abzielende – Haltungsformen fördern die Tiergesundheit, so dass hier in der Regel weniger Antibiotika eingesetzt werden: Hierzu gehören beispielsweise Geflügelfleisch aus Freilandhaltung oder bäuerlicher Freilandhaltung sowie Fleisch mit der „Haltungsform“-Kennzeichnung 3 und 4. Weitere Informationen finden sich in unserem separaten Artikel.

- Wichtig ist für Verbraucher ein hygienischer Umgang mit tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln im Haushalt, da sie mit Keimen – auch antibiotikaresistenten Keimen – verunreinigt sein können. Fleisch sollte gut durchgegart und rohes Gemüse und Obst vor dem Verzehr sorgfältig gewaschen werden. Weitere Informationen zur richtigen Lagerung und Zubereitung finden Sie auf unserer Übersichtsseite zum Thema.

- Letztlich sollten wir auch selbst mit antibiotischen Arzneimitteln verantwortungsvoll umgehen und diese nur nach eindeutiger Diagnose und nur auf ärztliche Verordnung einnehmen. Dabei ist es sehr wichtig, die ärztlichen Anweisungen genau einzuhalten, etwa zur Dauer der Einnahme eines Antibiotikums.

Durch Ihre Kaufentscheidung für tierische Lebensmittel aus verbesserter Tierhaltung leisten Sie also einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Tiere und zu Ihrer eigenen Gesundheitsvorsorge.

Ausführliche Informationen zum Thema „Tiergesundheit und Antibiotika“ finden Sie in einem Fachbeitrag der Verbraucherzentrale NRW.